Функциональная анатомия слизистой оболочки желудка. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка

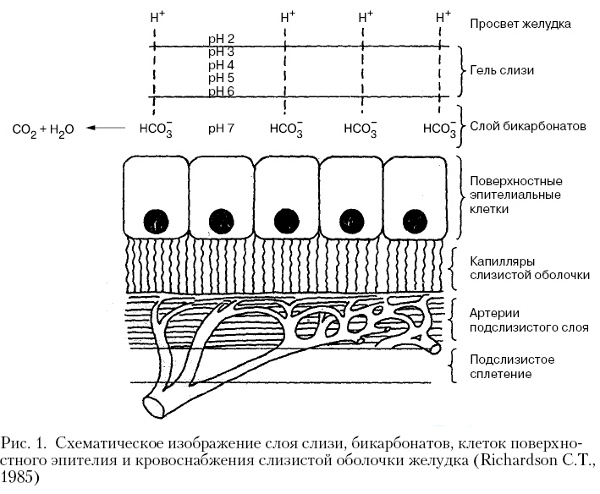

во всех отделах желудка поверхность слизистой оболочки выстлана цилиндрическими клетками. Они выделяют «видимую слизь» - тягучую жидкость желеобразной консистенции. Эта жидкость в виде пленки плотно покрывает всю поверхность слизистой оболочки. Слизь облегчает прохождение пищи, защищает слизистую оболочку от механических и химических повреждений. Пленка слизи, поверхностный эпителий являются защитными барьерами, защищающими слизистую оболочку от самопереваривания желудочным соком.

По секреторной и инкреторной функции различают три железистые зоны (рис. 100).

Рис. 100. Зоны желез слизистой оболочки желудка (схема). 1 - кардиальные железы; 2 - фундальные железы; 3 - антральные железы; 4 - переходная зона.

1. Кардиальные железы выделяют слизь, благодаря которой обеспечивается скольжение пищевого комка.

2. Фундальные, или главные, железы построены из четырех видов клеток. Главные клетки выделяют профермент пепсина - пепсиноген. Париетальные клетки (обкладочные) вырабатывают соляную кислоту и внутренний фактор Кестля. Добавочные клетки выделяют растворимую слизь, обладающую буферными свойствами. Недифференцированные клетки являются исходными для всех остальных клеток слизистой оболочки.

3. Антральные железы выделяют растворимую слизь с рН, близким к рН внеклеточной жидкости, и гормон гастрин из эндокринных G-клеток.

Четко очерченной границы между фундальными и антральными железами нет. Зону, где расположены оба вида желез, называют переходной. Область переходной зоны слизистой оболочки особенно чувствительна к действию повреждающих факторов, здесь преимущественно возникают изъязвления. С возрастом происходит распространение антральных желез в проксимальном направлении, т. е. к кардии, за счет атрофии фундальных желез.

В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки между экзокринными клетками расположены эндокринные клетки: G-клетки вырабатывают гастрин, S-клетки - секретин, I-клетки - холецистокинин-панкреозимин.

У здорового человека в условиях покоя в течение часа выделяется около 50 мл желудочного сока. Увеличивается продукция желудочного сока в связи с процессом пищеварения и в результате реакции организма на действие вредных факторов (психических и физических). Секрецию желудочного сока, связанную с приемом пищи, условно разделяют на три фазы: мозговую (вагусную), желудочную и кишечную.

Способность желудочного сока повреждать и переваривать живые ткани связана с наличием соляной кислоты и пепсина.

В желудке здорового человека, агрессивные свойства кислотно-пептического фактора желудочного сока устраняются благодаря нейтрализующему действию принятой пищи, слюны, секретируемой щелочной слизи, забрасываемого в желудок дуоденального содержимого, и в результате влияния ингибиторов пепсина.

Предохраняют ткани желудка и двенадцатиперстной кишки от аутопереваривания желудочным соком защитный барьер слизистой оболочки, местная тканевая резистентность, интегрированная система механизмов, стимулирующих и тормозящих секрецию соляной кислоты, моторику желудка и двенадцатиперстной кишки.

Морфологические факторы защитного барьера слизистой оболочки:

1) «слизевой барьер» - слой слизи, покрывающий эпителий;

2) первая линия защиты - апикальные мембраны клеток;

3) вторая линия защиты - базальная мембрана слизистой оболочки.

Механизмы, стимулирующие секрецию соляной кислоты: ацетилхолин, гастрин, продукты перевариваемой пищи, гистамин.

Ацетилхолин - медиатор парасимпатической нервной системы высвобождается в стенке желудка в ответ как на стимуляцию блуждающих нервов (в мозговую фазу желудочной секреции), так и на локальную стимуляцию интрамуральных нервных сплетений при нахождении пищи в желудке (в желудочную фазу секреции). Ацетилхолин является средним по силе стимулятором продукции соляной кислоты и сильным возбудителем высвобождения гастрина из G-клеток.

Гастрин - полипептидный гормон, выделяется из G-клеток антрального отдела желудка и верхнего отдела тонкой кишки, стимулирует секрецию соляной кислоты париетальными клетками и повышает их чувствительность к парасимпатической и другой стимуляции. Освобождение гастрина из G-клеток вызывают парасимпатическая стимуляция, белковая пища, пептиды, аминокислоты, кальций, механическое растяжение желудка, щелочное значение рН в антральном отделе.

Гистамин - мощный стимулятор секреции соляной кислоты. Эндогенный гистамин в желудке синтезируют и хранят клетки слизистой оболочки (тучные, энтеро-хромаффинные, париетальные). Секреция, стимулированная гистамином, является результатом активации Н2-рецепторов гистамина на мембране париетальных клеток. Так называемые антагонисты Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, буримамид, метиамид, цимитидин и др.) блокируют действие гистамина и других стимуляторов желудочной секреции.

Механизмы, подавляющие секрецию соляной кислоты: антродуоденальный кислотный «тормоз», факторы тонкой кишки (секретин, гастроингибирующий полипептид, вазоактивный интестинальный полипептид).

Антральный отдел в зависимости от рН содержимого осуществляет ауторегуляцию продукции соляной кислоты париетальными клетками. Выделяющийся из G-клеток гастрин стимулирует секрецию соляной кислоты, а ее избыток, вызывая закисление содержимого антрального отдела, тормозит высвобождение гастрина. При низком значении рН<2,0 прекращается высвобождение гастрина и секреция соляной кислоты.

По мере разбавления и нейтрализации соляной кислоты щелочным секретом антральных желез при рН 4,0 возобновляется высвобождение гастрина и секреция соляной кислоты. Существует предположение об участии блуждающих нервов в механизме торможения секреции соляной кислоты при закислении содержимого антрального отдела.

Поступление кислого содержимого из желудка в двенадцатиперстную кишку является стимулятором для эндокринной функции S-клеток. При рН<4,5 в полости кишки высвобождающийся секретин тормозит секрецию соляной кислоты, стимулирует выделение бикарбонатов и воды поджелудочной железой, печенью, железами Бруннера.

При нейтрализации соляной кислоты щелочным секретом в полости двенадцатиперстной кишки повышается значение рН, прекращается высвобождение секретина и возобновляется секреция желудочной кислоты.

Мощным ингибитором секреции соляной кислоты является вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП). Он вырабатывается Д1 клетками, относится к семейству секретина. Тормозное действие на секрецию соляной кислоты оказывает желудочный тормозной полипептид (гастроингибирующий полипептид - ГИП). Возрастание концентрации ГИП в крови наблюдается после приема жирной пищи и углеводов.

В результате координированного действия стимулирующих и тормозящих секрецию соляной кислоты механизмов продукция соляной кислоты париетальными клетками осуществляется в пределах, необходимых для пищеварения и поддержания кислотно-щелочного состояния в физиологических пределах.

Хирургические болезни. Кузин М.И., Шкроб О.С.и др, 1986г.

Эпителий желез желудка

представляет собой высокоспециализированную ткань, состоящую из нескольких клеточных дифферонов, камбием для которых служат малодифференцированные эпителиоциты в области шеек желез. Эти клетки интенсивно метятся при введении Н-тимидина, часто делятся митозом, составляя камбий как для поверхностного эпителия слизистой оболочки желудка, так и для эпителия желудочных желез. Соответственно этому дифференцировка и смещение вновь возникающих клеток идут в двух направлениях: в сторону поверхностного эпителия и в глубину желез. Обновление клеток в эпителии желудка происходит за 1-3 суток.

Значительно медленнее обновляются высокоспециализированные клетки эпителия

желудочных желез.

Главные экзокриноциты вырабатывают профермент пепсиноген, который в кислой среде превращается в активную форму пепсин - главный компонент желудочного сока. Экзокриноциты имеют призматическую форму, хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, базофильную цитоплазму с секреторными гранулами зимогена.

Париетальные экзокриноциты

- крупные, округлой или неправильно угловатой формы клетки, расположенные в составе стенки железы кнаружи от главных экзокриноцитов и мукоцитов. Цитоплазма клеток резко оксифильна. В ней содержатся многочисленные митохондрии. Ядро лежит в центральной части клетки. В цитоплазме есть система внутриклеточных секреторных канальцев, переходящих в межклеточные канальцы. В просвет внутриклеточных канальцев выступают многочисленные микроворсинки. По секреторным канальцам из клетки на апикальную ее поверхность выводятся ионы Н и Сl, образующие соляную кислоту.

Париетальные клетки

секретируют также внутренний фактор Кастла, необходимый для всасывания витамина Bi2 в тонкой кишке.

Мукоциты

- слизистые клетки призматической формы со светлой цитоплазмой и уплотненным ядром, смещенным в базальную часть. При электронной микроскопии в апикальной части слизистых клеток выявляется большое количество секреторных гранул. Располагаются мукоциты в главной части желез, преимущественно в теле собственных желез. Функция клеток - выработка слизи.

Эндокриноциты желудка

представлены несколькими клеточными дифферонами, для названия которых приняты буквенные сокращенные обозначения (ЕС, ECL, G, P, D, А и др.). Для всех этих клеток характерна более светлая цитоплазма, чем у других эпителиальных клеток. Отличительным признаком эндокринных клеток является наличие в цитоплазме секреторных гранул. Поскольку гранулы способны восстанавливать нитрат серебра, эти клетки называют аргирофильными. Они интенсивно окрашиваются также бихроматом калия, с чем связано другое название эндокриноцитов - энтерохромаффинные.

На основании строения секреторных гранул, а также с учетом их биохимических и функциональных свойств эндокриноциты классифицируются на несколько видов.

ЕС-клетки

самые многочисленные, располагаются в теле и дне железы, между главными экзокриноцитами и секретируют серотонин и мелатонин. Серотонин стимулирует секреторную деятельность главных экзокриноцитов и мукоцитов. Мелатонин участвует в регуляции биологических ритмов функциональной активности секреторных клеток в зависимости от световых циклов.

ECL-клетки

вырабатывают гистамин, который действует на париетальные экзокриноциты, регулируя продукцию соляной кислоты.

G-клетки называют гастринпродуцирующими. В большом количестве они встречаются в пилорических железах желудка. Гастрин стимулирует деятельность главных и париетальных экзокриноцитов, что сопровождается усиленной выработкой пепсиногена и соляной кислоты. У людей с повышенной кислотностью желудочного сока отмечается увеличение количества G-клеток и их гиперфункция. Имеются данные о том, что G-клетки вырабатывают энкефалин - морфиноподобное вещество, впервые обнаруженное в мозгу и участвующее в регуляции чувства боли.

Р-клетки

секретируют бомбезин, который усиливает сокращения гладкой мышечной ткани желчного пузыря, стимулирует выделение соляной кислоты париетальными экзокриноцитами.

D-клетки

вырабатывают соматостатин - ингибитор гормона роста. Он угнетает синтез белков.

ВИП-клетки

продуцируют вазоинтестинальный пептид, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий артериальное давление. Этот пептид стимулирует также выделение гормонов клетками островков поджелудочной железы.

А-клетки

синтезируют энтероглюкагон, расщепляющий гликоген до глюкозы подобно глюкагону А-клеток островков поджелудочной железы.

В большинстве эндокриноцитов

секреторные гранулы находятся в базальной части. Содержимое гранул выделяется в собственную пластинку слизистой оболочки и далее попадает в кровеносные капилляры.

Мышечная пластинка слизистой оболочки

образована тремя слоями гладких миоцитов.

Подслизистая основа стенки желудка

представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с сосудистыми и нервными сплетениями.

Мышечная оболочка желудка

состоит из трех слоев гладкой мышечной ткани: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего с косым направлением мышечных пучков. Средний слой в области привратника утолщен и образует пилорический сфинктер. Серозная оболочка желудка образована поверхностно лежащим мезотелием, а ее основу составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань.

В стенке желудка расположены подслизистое, межмышечное и подсерозное нервные сплетения. В ганглиях межмышечного сплетения преобладают вегетативные нейроны 1-го типа, в пилорической области желудка больше нейронов П-го типа. К сплетениям идут проводники от блуждающего нерва и из пограничного симпатического ствола. Возбуждение блуждающего нерва стимулирует секрецию желудочного сока, тогда как возбуждение симпатических нервов, наоборот, угнетает желудочную секрецию.

Время пребывания содержимого (перевариваемой пищи) в желудке в норме - около 1 часа.

Анатомия желудка

Анатомически желудок подразделяется на четыре части:- кардиальную (лат. pars cardiaca ), примыкающую к пищеводу;

- пилорическую или привратниковую (лат. pars pylorica ), примыкающую к двенадцатиперстной кишке;

- тело желудка (лат. corpus ventriculi ), расположенное между кардиальной и пилорической частями;

- дно желудка (лат. fundus ventriculi ), расположенное сверху и влево от кардиальной части.

На рисунке справа обозначены: 1. Тело желудка. 2. Дно желудка. 3. Передняя стенка желудка. 4. Большая кривизна. 5. Малая кривизна. 6. Нижний пищеводный сфинктер (кардия). 9. Пилорический сфинктер. 10. Антрум. 11. Пилорический канал. 12. Угловая вырезка. 13. Борозда, формирующаяся во время пищеварения между продольными складками слизистой по малой кривизне. 14. Складки слизистой оболочки.

Также в желудке выделяют следующие анатомические структуры:

- переднюю стенку желудка (лат. paries anterior );

- заднюю стенку желудка (лат. paries posterior );

- малую кривизну желудка (лат. curvatura ventriculi minor );

- большую кривизну желудка (лат. curvatura ventriculi major ).

Форма желудка зависит от положения тела, наполненности пищей, функционального состояния человека. При среднем наполнении длина желудка 14–30 см, ширина 10–16 см, длина малой кривизны 10,5 см, большой кривизны 32–64 см, толщина стенки в кардиальном отделе 2–3 мм (до 6 мм), в антральном отделе 3–4 мм (до 8 мм). Ёмкость желудка от 1,5 до 2,5 л (мужской желудок больше женского). Масса желудка «условного человека» (с массой тела 70 кг) в норме - 150 г.

Стенка желудка состоит из четырех основных слоев (перечисленных, начиная от внутренней поверхности стенки к внешней):

- слизистая оболочка, покрытая однослойным цилиндрическим эпителием

- подслизистая основа

- мышечный слой, состоящий из трех подслоев гладкой мускулатуры:

- внутренний подслой косых мышц

- средний подслой круговых мышц

- наружный подслой продольных мышц

- серозная оболочка.

Слизистая оболочка желудка

Слизистая оболочка желудка образована однослойным цилиндрическим эпителием, собственным слоем и мышечной пластинкой, образующей складки (рельеф слизистой оболочки), желудочные поля и желудочные ямки, где локализованы выводные протоки желудочных желез. В собственном слое слизистой оболочки находятся трубчатые желудочные железы, состоящие из обкладочных клеток , вырабатывающих соляную кислоту; главных клеток , продуцирующих профермент пепсина пепсиноген , и добавочных (слизистых) клеток, секретирующих слизь. Кроме того, слизь синтезируется слизистыми клетками, расположенными в слое поверхностного (покровного) эпителия желудка.

Слизистая оболочка желудка образована однослойным цилиндрическим эпителием, собственным слоем и мышечной пластинкой, образующей складки (рельеф слизистой оболочки), желудочные поля и желудочные ямки, где локализованы выводные протоки желудочных желез. В собственном слое слизистой оболочки находятся трубчатые желудочные железы, состоящие из обкладочных клеток , вырабатывающих соляную кислоту; главных клеток , продуцирующих профермент пепсина пепсиноген , и добавочных (слизистых) клеток, секретирующих слизь. Кроме того, слизь синтезируется слизистыми клетками, расположенными в слое поверхностного (покровного) эпителия желудка. Поверхность слизистой оболочки желудка покрыта непрерывным тонким слоем слизистого геля, состоящего из гликопротеинов, а под ним располагается слой бикарбонатов , прилежащих к поверхностному эпителию слизистой оболочки. Вместе они образуют слизистобикарбонатный барьер желудка, защищающий эпителиоциты от агрессии кислотнопептического фактора (Циммерман Я.С.). В состав слизи входят обладающие антимикробной активностью иммуноглобулин A (IgA), лизоцим, лактоферрин и другие компоненты.

Поверхность слизистой оболочки тела желудка имеет ямочную структуру, что создает условия для минимального контакта эпителия с агрессивной внутриполостной средой желудка, чему также способствует мощный слой слизистого геля. Поэтому кислотность на поверхности эпителия близка к нейтральной.  Для слизистой оболочки тела желудка характерен относительно короткий путь продвижения соляной кислоты из париетальных клеток в просвет желудка, так как они располагаются преимущественно в верхней половине желез, а главные клетки – в базальной части. Важный вклад в механизм защиты слизистой оболочки желудка от агрессии желудочного сока вносит исключительно быстрый характер секреции желез, обусловленный работой мышечных волокон слизистой оболочки желудка. Для слизистой оболочки антральной области желудка (см. на рисунке справа) напротив, характерна «ворсинчатая» структура поверхности слизистой оболочки, которая сформирована короткими ворсинками или извитыми валиками высотой 125–350 мкм (Лысиков Ю.А. и др.).

Для слизистой оболочки тела желудка характерен относительно короткий путь продвижения соляной кислоты из париетальных клеток в просвет желудка, так как они располагаются преимущественно в верхней половине желез, а главные клетки – в базальной части. Важный вклад в механизм защиты слизистой оболочки желудка от агрессии желудочного сока вносит исключительно быстрый характер секреции желез, обусловленный работой мышечных волокон слизистой оболочки желудка. Для слизистой оболочки антральной области желудка (см. на рисунке справа) напротив, характерна «ворсинчатая» структура поверхности слизистой оболочки, которая сформирована короткими ворсинками или извитыми валиками высотой 125–350 мкм (Лысиков Ю.А. и др.).

Желудок у детей

У детей форма желудка непостоянна, зависит от конституции тела ребёнка, возраста и режима питания. У новорожденных желудок имеет круглую форму, к началу первого года становится продолговатым. К 7–11 годам детский желудок по форме не отличается от взрослого. У детей грудного возраста желудок расположен горизонтально, но как только ребенок начинает ходить, он принимает более вертикальное положение.К рождению ребенка дно и кардиальный отдел желудка развиты недостаточно, а пилорический отдел – значительно лучше, чем объясняются частые срыгивания. Срыгиванию способствует также заглатывание воздуха при сосании (аэрофагия), при неправильной технике вскармливания, короткой уздечке языка, жадном сосании, слишком быстром выделении молока из груди матери.

Желудочный сок

Основными компонентами желудочного сока являются: соляная кислота, секретируемая обкладочными (париетальными) клетками , протеолитические, продуцируемые главными клетками и непротеолитические ферменты, слизь и бикарбонаты (секретируемые добавочными клетками), внутренний фактор Кастла (продукция обкладочных клеток).Желудочный сок здорового человека практически бесцветен, не имеет запаха и содержит небольшое количество слизи.

Базальная, не стимулированная пищей или иным образом, секреция у мужчин составляет: желудочного сока 80–100 мл/ч, соляной кислоты - 2,5–5,0 ммоль/ч, пепсина - 20–35 мг/ч. У женщин на 25–30 % меньше. В сутки в желудке взрослого человека вырабатывается около 2 литров желудочного сока.

Желудочный сок ребенка грудного возраста содержит те же составные части, что и желудочный сок взрослого: сычужный фермент , соляную кислоту, пепсин, липазу , но содержание их понижено, особенно у новорожденных, и возрастает постепенно. Пепсин расщепляет белки на альбумины и пептоны. Липаза расщепляет нейтральные жиры на жирные кислоты и глицерин . Сычужный фермент (самый активный из ферментов у детей грудного возраста) створаживает молоко (Боконбаева С.Д. и др.).

Кислотность желудка

Главный вклад в общую кислотность желудочного сока вносит соляная кислота, продуцируемая обкладочными (париетальными) клетки фундальных желёз желудка, располагающимися, в основном, в области дна и тела желудка. Концентрация секретированной обкладочными клетками соляной кислоты одинакова и равна 160 ммоль/л, но кислотность выделяющегося желудочного сока варьируется за счет изменения числа функционирующих обкладочных клеток и нейтрализации соляной кислоты щелочными компонентами желудочного сока.

Главный вклад в общую кислотность желудочного сока вносит соляная кислота, продуцируемая обкладочными (париетальными) клетки фундальных желёз желудка, располагающимися, в основном, в области дна и тела желудка. Концентрация секретированной обкладочными клетками соляной кислоты одинакова и равна 160 ммоль/л, но кислотность выделяющегося желудочного сока варьируется за счет изменения числа функционирующих обкладочных клеток и нейтрализации соляной кислоты щелочными компонентами желудочного сока. Нормальная кислотность в просвете тела желудка натощак 1,5–2,0 рН. Кислотность на поверхности эпителиального слоя, обращённого в просвет желудка 1,5–2,0 рН. Кислотность в глубине эпителиального слоя желудка около 7,0 рН. Нормальная кислотность в антруме желудка 1,3–7,4 рН.

В настоящее время единственным достоверным методом измерения кислотности желудка считается внутрижелудочная рН-метрия , выполняемая с помощью специальных приборов - ацидогастрометров , оснащённых рН-зондами с несколькими датчиками рН, которая позволяет измерять кислотность одновременно в разных зонах желудочно-кишечного тракта.

Кислотность желудка у условно здоровых людей (не имеющих каких-либо субъективных ощущений в гастроэнтерологическом отношении) в течение суток циклически меняется. Суточные колебания кислотности больше в антральном отделе, чем в теле желудка. Основная причина таких изменений кислотности - большая продолжительность ночных дуоденогастральных рефлюксов (ДГР) по сравнению с дневными, которые забрасывают дуоденальное содержимое в желудок и, тем самым, уменьшают кислотность в просвете желудка (увеличивают рН). Ниже в таблице представлены средние значения кислотности в антруме и теле желудка у условно здоровых пациентов (Колесникова И.Ю., 2009):

Общая кислотность желудочного сока у детей первого года жизни в 2,5–3 раза ниже, чем у взрослых. Свободная соляная кислота определяется при грудном вскармливании через 1–1,5 часа, а при искусственном – через 2,5–3 часа после кормления. Кислотность желудочного сока подвержена значительным колебаниям в зависимости от характера и режима питания, состояния желудочно-кишечного тракта.

Моторика желудка

В отношении моторной активности желудок можно разделить на две зоны: проксимальную (верхнюю) и дистальную (нижнюю). В проксимальной зоне отсутствуют ритмические сокращения и перистальтитка . Тонус этой зоны зависит от наполненности желудка. При поступлении пищи тонус мышечной оболочки желудка уменьшается и желудок рефлекторно расслабляется.

|

|

Моторная активность различных отделов желудка и ДПК (Горбань В.В. и др.)

На рисунке справа изображена схема фундальной железы (Дубинская Т.К.): 1 - слой слизь-бикарбонат Микрофлора желудкаДо недавнего времени считали, что благодаря бактерицидному действию желудочного сока микрофлора, проникшая в желудок, погибает в течение 30 минут. Однако современными методами микробиологического исследования было доказано, что это не так. Количество различной мукозной микрофлоры в желудке у здоровых людей составляет 10 3 –10 4 /мл (3 lg КОЕ/г), в том числе в 44,4% случаев выявлены Helicobacter pylori (5,3 lg КОЕ/г), в 55,5% - стрептококки (4 lg КОЕ/г), в 61,1% - стафилококки (3,7 lg КОЕ/г), в 50% - лактобактерии (3,2 lg КОЕ/г), в 22,2% - грибы рода Candida (3,5 lg КОЕ/г). Кроме того, высеяны бактероиды , коринебактерии , микрококки и др. в количестве 2,7–3,7 lg КОЕ/г. Следует заметить, что Helicobacter pylori определялись только в ассоциации с другими бактериями. Среда в желудке оказалась стерильной у здоровых людей только в 10 % случаев. По происхождению микрофлору желудка условно разделяют на орально-респираторную и фекальную. В 2005 г. в желудке здоровых людей обнаружены штаммы лактобактерий , приспособившихся (подобно Helicobacter pylori ) к существованию в резко кислой среде желудка: Lactobacillus gastricus, Lactobacillus antri, Lactobacillus kalixensis, Lactobacillus ultunensis . При различных заболеваниях (хронический гастрит , язвенная болезнь , рак желудка) количество и разнообразие видов бактерий, колонизирующих желудок, существенно увеличиваются. При хроническом гастрите наибольшее количество мукозной микрофлоры обнаружено в антральном отделе, при язвенной болезни - в периульцерозной зоне (в воспалительном валике). Причем нередко доминирующее положение занимают не Helicobacter pylori , а стрептококки, стафилококки, |

Если желудок не беспокоит, значит, его работа протекает нормально. Каждый может самостоятельно определить, есть ли у него какие-то жалобы на этот орган. Здоровье желудочно-кишечного тракта – основа всего состояния организма, поэтому так важно следить за его функциональностью. От неправильного питания страдают клетки желудка. А это грозит серьезными последствиями.

Чтобы понять, по какому принципу работает желудок человека, стоит разобрать все подробности – его строение и классификацию клеток. Именно они вырабатывают один из важных компонентов желудочного сока – соляную кислоту.

Форма и размер желудка

Это полый мышечный орган, который состоит из нескольких частей и выполняет пищеварительную функцию. При ее нарушении имеются клинические проявления. Желудок – широкий участок пищеварительного канала, который имеет ретортообразную форму и располагается между двенадцатиперстной кишкой и пищеводом.

Он не имеет постоянной формы, ведь изменения происходят в зависимости от положения тела человека, наполненности, функционального состояния, комплекции.

К примеру, у людей с брахиморфным типом телосложения желудок выглядит в виде рога и располагается почти поперечно. У тех, кто относится к долихоморфному типу, этот орган похож на удлиненный чулок и располагается практически вертикально, а внизу резко изгибается вправо. Если же человек мезоморфного типа телосложения, желудок напоминает крючок – его длинная часть направлена сверху вниз и слева направо.

Объем пустого желудка – примерно 500 мл. В случае когда желудок наполнен не до упора, в длину он от 14 до 30 см, в ширину – от 10 до 16 см. Емкость органа составляет от 1,5 до 2,5 литров, иногда она увеличивается до 4 литров.

Следует учитывать, что у мужчин желудок больше, чем у женщин. А у детей этот орган меньше всего. У 70-килограммового человека желудок весит в среднем 150 гр.

Увеличение размера могут спровоцировать стрессы, хроническая усталость, воспалительные заболевания и нерегулярность питания. Переполненный желудок замедляет переваривание пищи, поэтому лучше питаться в одном режиме и небольшими порциями. Нельзя допускать переедания, желательно оставить легкое чувство голода.

Объем употребляемой пищи вместе с жидкостью должен занимать не более 2/3 желудка. В этом случае он не растягивается. Впрочем, кроме количества пищи, стоит учитывать и ее состав – вредная и жирная еда, газообразующие продукты занимают большой участок и вызывают чувство переедания.

Париетальные клетки

Париетальные клетки по форме напоминают пирамиды или сферы. У них есть основания, выходящие за границы наружной поверхности тела желудочной железы. Бывает, что в этих клетках содержится большое количество эллептических митохондрий, комплекс Гольджи, короткие цистерны гранулярной сети, трубочки агранулярной сети, свободные рибосомы и лизосомы.

Сильная ацидофилия клеток, называемых еще гландулоцитом – итог скопления множества митохондрий и гладких мембран. Они соединены комплексами и десмосомами с близлежащими клетками.

Располагаются париетальные клетки снаружи фундальных желез желудка. У мужчин их количество варьирует от 0,96 до 1,26 млрд, а у женщин – от 0,69 до 0,91. 1 млрд этих клеток в течение часа секретирует примерно 23 ммоль соляной кислоты. Максимальный объем секреции соляной кислоты у мужчин – 22-29 ммоль, а у женщин – 16-21 ммоль.

Секреция париетальными клетками желудка соляной кислоты осуществляется путем трансмембранного переноса ионов водорода и протонного насоса. Важнейшие стимуляторы этого процесса – гистамин, ацетилхолин, гастрин. Они действуют через клеточные рецепторы, которые располагаются на базальной мембране обкладочных клеток желудка (это другое название париетальных). В результате воздействия рецепторов увеличивается концентрация аденозинмонофосфата и кальция. А ингибиторами секреции соляной кислоты являются простогландины и соматостатин.

Также обкладочные клетки секретируют гликопротеин, отвечающим за абсорбцию В12 в желудке и его всасывание в подвздошной кишке. Это очень важно, так как эритобласты не имеют возможности дифференцироваться в зрелые формы без этого витамина.

Вредоносные клетки

Почему же любая из полезных клеток может внезапно превратиться в злокачественную? По статистике, – самая распространенная опухоль. Количество смертельных исходов от общего числа онкологических больных – 38,48%.

Такие клетки образуются в результате влияния следующих факторов:

- Злоупотребление жареными, жирными, консервированными, острыми блюдами.

- Курение или алкогольная зависимость.

- Хронические заболевания типа , или .

- Генетическая предрасположенность.

- Особенности конституции.

- Гормональная активность.

- Долгий прием лекарственных средств.

- Влияние радиации.

Даже специалист высокого уровня скажет, что диагностировать рак желудка непросто. Из-за того, что процесс проходит очень медленно и по симптоматике похож на другие болезни, распознать опухоль слишком сложно.

Симптоматическая диагностика заключается в выявлении характерных симптомов, присутствующих при любой другой патологии желудка или двенадцатиперстной кишки. Их спектр большой, поэтому сразу же говорить об онкологии не стоит, это может только напугать пациента. Следует прибегнуть к таким методам диагностики, как , лабораторное исследование, компьютерная томография.

Чтобы не допустить образования таких вредных клеток, нужно соблюдать здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания. Существует целый ряд продуктов, которые могут защитить желудок. Но зачастую люди не задумываются о таких мерах профилактики и неправильно питаются – едят на ходу, переедают, злоупотребляют жирной пищей.

В противовес этому существуют овощи и фрукты, которые содержат противораковые элементы – это брокколи, цветная капуста, соя, лук, чеснок, орехи, грибы китайские и японские, рыба, яйца, томаты, цитрусовые.

Также желудок состоит из призматических, шеечных, слизистых, главных, эндокринных клеток. Все они отвечают за нормальную работу органа, каждый тип отвечает за определенную функцию. Париетальные выделяются по той причине, что они преобладают в области тела железы и крупнее, чем главные.

Основная функция желудка – накопление и первичная обработка продуктов. Переваривание происходит за счет взаимодействия с остальными органами ЖКТ.

Полезное видео о строении и работе желудка